Accueil

-

Bienvenue sur le blog du voyage en bateau ou en van

Vous êtes à la recherche d’évasion ? Attiré(e)s par les voyages, les modes de vie alternatifs, les bateaux, la van-life, la vie nomade solo ou en famille … Vous êtes sur la bonne page !!! Rejoignez-nous sur ce blog !!!

-

Chaines YouTube Françaises vanlife, nature, slowlife on the road …

Vivre sur les routes est devenu une option populaire pour ceux cherchant à adopter un style de vie nomade. Une manière de vivre simple et minimaliste, mais qui nécessite une bonne organisation et une adaptation à un espace restreint

-

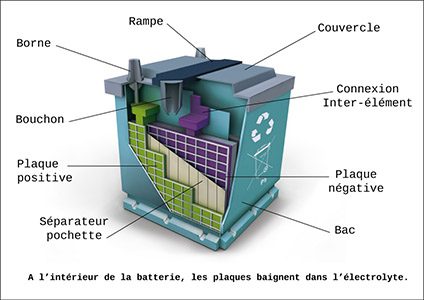

Quelles batteries choisir pour une vie en bateau ou en van?

il est temps de voir vers quelle technologie de batteries pour bateau ou van se tourner. Plomb, AGM ou Lithium, quelle batterie convient le mieux suivant l’usage?

-

Les 15 meilleures chaines YouTube françaises bateau sur la vie à bord

Bienvenue à bord pour une exploration des 15 meilleures chaines YouTube françaises de bateau dédiées à la vie en mer ! Si vous êtes passionnés par la voile, l’aventure maritime et la découverte de nouveaux horizons, vous êtes au bon endroit. Voici une sélection de 15 chaînes francophones qui vous emmèneront dans des voyages océaniques…

Au fil de l’eau

Le billet d’humeur de votre blog sur le voyage et la vie autrement